さて今回は、初めての製パンの授業です。

最近はホームベーカリーも普及し、家庭でもパンが作りやすくなってきましたが、日本菓子専門学校では製パン科もありますので、製パン科の先生にパンの基礎から詳しく授業を行ってもらいます。

「パンは生き物」・・・といわれる所以は、環境や材料の微妙な違いに左右される、とてもデリケートな性質を持っているからなのです。同じ材料・製法で作っても造る人が違うと全く違うパンが出来てしまうのです。これが楽しくも難しいところでもあります。

さらにイースト(酵母)を使用するので、発酵の見極めも大事になります。

今回は製パン科の平岡先生から、授業をうけるにあたって製パンの理論から基本動作、道具の使い方などの説明を受けていきます。

ちなみにこの第10実習室は、日本菓子専門学校で一番高い4階にあります。窓も大きく、目の前の二子玉川公園から二子玉川駅方面にそびえ立つタワーマンション群も見えます。天気が良い時は、富士山も見えます。

今日は晴天なので、富士山が見えます。

この第10実習室は主に1学年の製パン・製菓の授業で使うことが多いので、作業台の上には木製のめん台が置いてあります。

めん台とは生地を捏ねたり混ぜたりする作業台の事です。

パン作りには温度管理が重要で、木製のものが選ばれるのは、温度を一定に保ちやすいという特徴があるからなのです。

また、はかりも洋菓子とは違いさおはかりを使います。

このはかりは和菓子や製パンで使うことが多いです。何故ならこのはかりは、お皿に生地を置いた瞬間に竿の動き方(振り幅)で、振り子が動いていても設定した重さを瞬時に量ることができるので、デジタルのはかりと比べても格段に素早く生地の重さを知ることが出来るのです。

さあ、実践です。まずは先生が仕込み方を見せてくれます。

その後学生たちも仕込んでいきます。

今回は最初の授業なので、ミキサーは使わずに、ひたすら全身を使って生地を捏ねていきます。

油脂が生地になじんでくると、手のひらに沢山付いていた生地が少しづつ離れていきます。

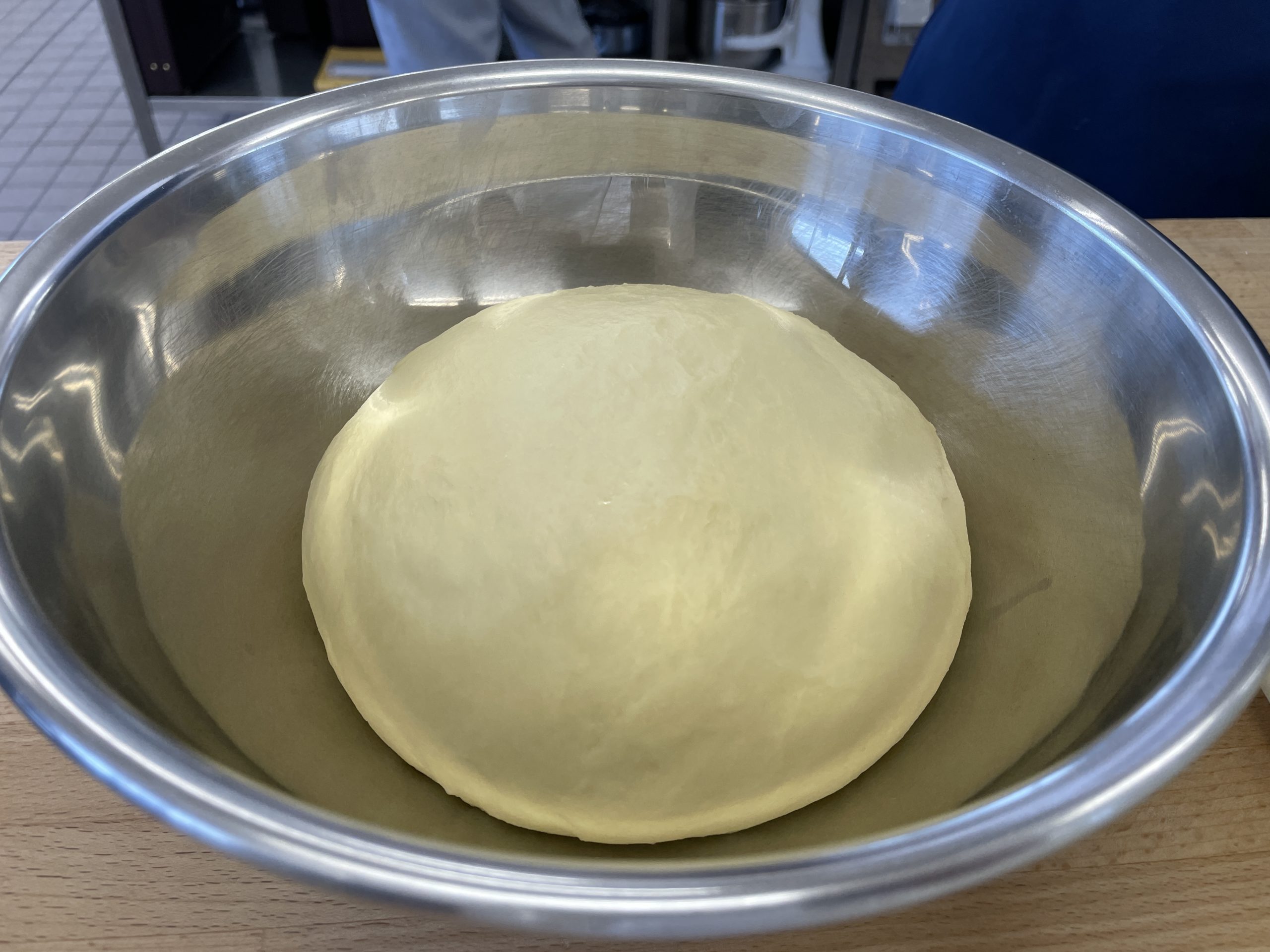

生地が出来上がりました。これから発酵です。

発酵が終わると、先ほどのさおはかりを使って生地を分割していきます。

分割した生地を成形の前段階で棒状に整えます。

そして成型に入ります。

今回の製品は Zopf [ツォップフ]は、ドイツ語で女性の編んだ髪という意味で、パンに用いられた時には”編みパン”の意味になります。そして形としては、ボタンとエイトになります。

先生のお手本をよく見て学生たちも成型に入ります。

とはいえ初めての作業、簡単にはいきません。コロンとした丸い形が「ボタン」、少し長くて8の字のように見えるのが「エイト」です。

成形が終わり、艶出しの卵を塗ってオーブンに入れます。

これは成形が終わり焼成待ちのパンたちです。

そして美味しそうに焼きあがったパンたちです。まだまだ形にはなっていませんが、これからです。製パンも和菓子も洋菓子も、繰り返し行うことで技術が身に付いていくのです。

先生の製品はこちら。当然ですが、美しい仕上がりでとても美味しそうです。

今回作った Zopf [ツォップフ]はもう一度授業で作る機会があるので、今回の授業でうまく出来なかったところを改善して、より完成度を高めてほしいと思います。

Bon courage!😉👍

toru